An den Vorsitzenden des Komitees für Staatssicherheit der UdSSR, I. V. Andropov

Am 23. Dezember 1974 erschienen bei mir fünf Tschekisten und zwei Komsomolaktivisten, um mir zum heiligen Weihnachtsfest zu „gratulieren". Als Weihnachtsgeschenk brachten sie einen Befehl zur Haussuchung mit. In gewissem Sinne war es auch ein Jubiläum, denn vor genau dreißig Jahren wurde in meinem Vaterhaus im Dorf Krivasalis, Rayon Ignalina, die erste Haussuchung durchgeführt.

In den Jahren 1944 bis 1947 wurden bei mir zahlreiche geheimdienstliche Durchsuchungen ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. In den Jahren 1949 bis 1955 war die Tscheka mit anderen Dingen so sehr beschäftigt, daß sie bei mir keine Haussuchungen vornehmen konnte. So wurde ich direkt aufs Militärkommissariat geladen und von dort zum MGB weitertransportiert.

Nach dem XX. Parteikongreß fanden die Haussuchungen meist mit ordnungsgemäßer Genehmigung der Staatsanwaltschaft statt, manchmal allerdings auch geheim.

Am 16. Oktober 1964 wurde meine Schwiegermutter, Ursula Keraitiene, aufgesucht. Man nahm sie zur Sicherheitsbehörde mit, um sich mit ihr über den Schwiegersohn zu unterhalten, der, wie man sagte, zwar nur selten die Kirche besuche, sich aber in seinem Kampf gegen die Sowjetmacht Freunde unter Russen und sogar unter Juden suche! Zur selben Zeit durchsuchten andere Tschekisten meine Bücher und Notizen. Warum werde ich eigentlich seit 30 Jahren vom KGB terrorisiert? Meine Eltern hatten kaum drei Hektar Land und arbeiteten oft als Schar-werker auf einem Gutshof. Im Jahre 1940 erhielten sie drei Hektar Land

Die Kirche „St. Peter und Paul" in Vilnius wird jetzt restauriert. Sie soll später ein „Museum des progressiven Geistes" werden.

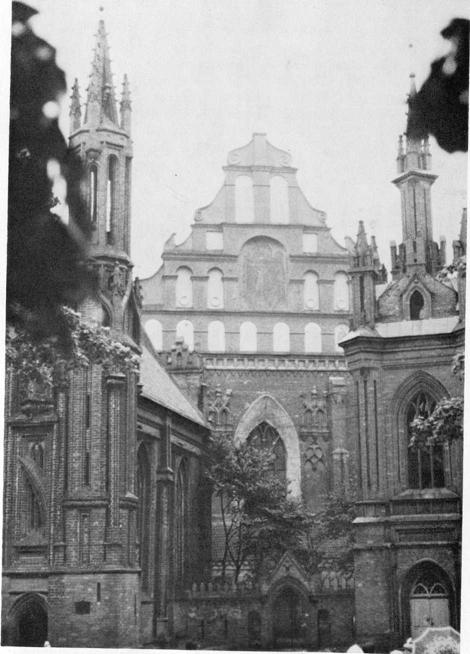

Außenansicht der St.-Anna-Kirche.

von der Sowjetmacht, 1944 sieben Hektar. Ein Onkel versuchte, meinem Vater in den Jahren 1940/41 immer einzureden, nur dank Väterchen Stalin sei unsere Sippe vor Not bewahrt worden. Doch am 14. Juni 1941 wurde er mit seiner Frau und den kleinen Kindern nach Sibirien geschickt. Unterwegs trennte man ihn von seiner Familie und brachte ihn in ein Lager, wo er nach einigen Monaten umkam. Seine Frau dagegen verhungerte. Die Nacht vom 14. zum 15. Juni 1941 wird mir ewig im Gedächtnis bleiben. Die Eltern waren unterwegs, um sich von den Nachbarn, die deportiert werden sollten, zu verabschieden. Ich war damals 13 Jahre alt, und beim Warten auf die Rückkehr der Eltern bin ich, glaube ich, erwachsen geworden. In jener Nacht ward in meinem Herzen der unauslöschliche Haß auf Stalin geboren ... Als ich während meiner Studienzeit später Vorlesungen über die uneigennützige Liebe des Genossen Stalin für das Volk der Litauer anhören mußte, begann ich auch die Verbreiter dieser Lügen zu hassen.

Im Juni 1941 wurden die Russen von den Deutschen abgelöst. Diese wiederum erschossen Menschen, nur weil sie als Juden geboren waren. Da ich Faschismus und Terror aus tiefster Seele verabscheute, schätzte ich mich glücklich, wenigstens den russischen Kriegsgefangenen helfen zu können. Ich war daher ziemlich verblüfft, als mich russischsprechende Wachen im Herbst 1942 im Städtchen Švenčionėliai daran hinderten, zu den russischen Kriegsgefangenen zu gelangen. Erst im Winter, als alte deutsche Soldaten die Bewachung übernahmen, konnte ich mit den russischen Kriegsgefangenen das letzte Stück Brot teilen.

Meine Eltern gewährten geflohenen russischen Kriegsgefangenen mehrmals Unterkunft und halfen ihnen weiter. Der Dank der im Frühjahr 1944 zurückgekehrten Sowjetarmee bestand darin, daß man meinen Vater lediglich „verhaftete". Im übrigen begnügte man sich damit, ihn zusammenzuschlagen. Am 27. Juli wurde ich verhaftet wegen der Mitgliedschaft in der Untergrundbewegung Geležinis Vilkas (Eiserner Wolf), die ich nicht einmal dem Namen nach kannte. Als die NKWD-Soldaten uns, sechs solcher „Wölfe", einem Feldwebel des KBZ Švenčionys übergaben, wurden sie von diesem beschimpft, warum man uns nicht an Ort und Stelle erschossen habe, denn „alle Litauer sind Faschisten und Banditen". Diese Banditen waren damals 13 bis 16 Jahre alt. Keiner aus unserer Familie und keiner aus unserem Dorf hat für die deutsche Okkupationsmacht gearbeitet. Bei der Mobilisierung zum Dienst in der deutschen Armee meldete sich nur ein einziger junger Mann, und selbst dieser lief später davon. Zum Dienst in der Roten Armee meldete sich niemand. Die Jugend des Dorfes Krivasalis ging zu den litauischen Partisanen, die sie „Banditen" nannten. Ich bin ihrem Beispiel allerdings nicht gefolgt, denn mir graute vor Waffen und Blut. Ich hoffte die bösen Zeiten zu überleben, ohne mich der einen oder anderen Seite anzuschließen. Doch die Sicherheitsorgane hatten etwas gegen unabhängige, unparteiische Beobachter. Mein erster Arrest im Jahre 1945 dauerte zwei Monate, die erfüllt waren von aufschlußreichen Lektionen. Die Leutnante Mikolačik und Pavlov sowie Sergant Kisenkov übten sich, indem sie mich und meine Freunde mit Gewehrkolben, Flintenreinigern und anderen Gegenständen schlugen, es wurde sogar eine Exekution inszeniert, und wir mußten unsere eigenen Gräber ausheben.

Trotzdem verließ ich dieses Zuchthaus ohne ein Gefühl von Haß auf die Henker. Schnell war alles vergeben und vergessen. Doch die Sicherheitsorgane vergaßen nichts. Die Geheimdienstler vermuteten wohl, mich in den zwei Monaten zu einem bewußten Litauer erzogen zu haben und begannen mich zu überwachen. Oft griff man unterwegs zu, in Autobussen oder in Eisenbahnzügen.

Im Herbst 1946 kam ich zur Ausbildung nach Vilnius und bezog mit meinem Studienfreund V. ein Zimmer. Wir waren beide grundverschieden. Der Vater meines Zimmerkameraden und ein Bruder waren bereits 1945 verurteilt worden, ein weiterer Bruder, Führer einer Partisaneneinheit, fiel im März 1945 im Wald von Labanoras im Kampf zwischen NKWD-Abteilungen und einer Einheit von 400 bis 500 Partisanen. Die Freunde von V., Juozas Bulika und Adolfas Kuryla, waren nicht meine Freunde. Doch am 19. Mai 1949 wurde ich ins MGB gebracht und beschuldigt, gerade mit diesen beiden Kontakt gepflegt zu haben. Wie sich herausstellte, war Kuryla verhaftet, Bulika dagegen als Spitzel in eine Partisaneneinheit eingeschleust worden. V., der wirklich gute Freund von Bulika und Kuryla, wurde vom MGB gar nicht erst vorgeladen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht deshalb, weil es ihm damals im Mai 1945 im Zusammenhang mit „unserem Fall" gelungen war, sich zu verbergen und so der Verhaftung zu entgehen, während ich die Gelegenheit bekam, das sowjetische Gefängnis von innen kennenzulernen. Warum war ich in den Augen des MGB eigentlich gefährlicher als er? Im April 1950 wurde ich wieder ins MGB gebracht. Da ich im Jahre 1949 dem Komsomol beigetreten war, schlugen die Tschekisten mir vor, ihren Tscheka-Agenten Bulika, der angeblich zum Feind übergelaufen sei, zu entlarven. Außerdem wurde ich beauftragt, die Stimmung der Studenten zu erkunden und telefonisch darüber zu berichten. Angerufen habe ich zwar nie, doch hatte ich eine Zeitlang Ruhe.

Am 2. April 1952 wurde mein Freund A. verhaftet und beschuldigt, ein Attentat auf den Vorsitzenden des Obersten Sowjets der Litauischen SSR, J. Paleckis, geplant zu haben. Der Hauptmann Danilcev, heute Oberst im Innenministerium, versuchte, mich als Komsomolmitglied und Kind unbemittelter Eltern zu überreden, an der Demaskierung des Gutsbesitzersohnes A. mitzuwirken. Als ich mich weigerte, drohte mir der Hauptmann Danilcev mit lebenslanger Rache des KGB. Auf Anordnung der Kaderchefin Mono-china der Staatsuniversität Vilnius wurde ich im Herbst desselben Jahres aus dem Komsomol ausgeschlossen, man drohte mir, mich von der Universität zu verweisen und zum Militärdienst einzuziehen. Gerettet hat mich damals meine armselige proletarische Herkunft, vor allem aber der Tod Stalins. Der damalige Tschekist und heutige Rechtsanwalt Bulygin drohte mir zwar, mich ins Gefängnis werfen zu lassen, doch Stalins Tod verdarb auch sein Konzept.

Nach Abschluß des Universitätsstudiums begann ich im Jahre 1954 meine Tätigkeit als Angestellter des Republikkontors Litauen der Staatsbank der UdSSR. In meiner Abteilung gab es keine Litauer. Die hier bereits seit zehn Jahren tätigen Russen, von denen manche bereits in den Jahren 1940/41 nach Litauen gekommen waren, sprachen kein Wort litauisch und hatten auch sonst keine Ahnung von Litauen. So waren sie auch nicht davon zu überzeugen, daß Litauisch kein deutscher Dialekt ist und daß die Litauer am Zweiten Weltkrieg nicht auf der Seite der Deutschen teilgenommen hatten, oder gar, daß Litauen vermutlich das einzige deutschbesetzte Land Europas gewesen wäre, in dem die Aufstellung einer SS-Division fehlschlug, worauf die Be-satzungsmacht zur Strafe alle Hochschulen und einen Teil der Mittelschulen schließen ließ. Ich wurde gefragt, in welcher Sprache ich mich wohl mit meiner Tochter unterhielte und in welche Schule ich das Kind schicken wolle. Ich mußte mühsam erklären, daß das Nationalgefühl der Litauer doch wohl etwas höher entwickelt sei als bei gewissen Nomadenvölkern im sowjetischen Norden. Die Gesichter meiner Gesprächspartner waren sehenswert, als ich einiges aus der Geschichte Litauens erzählte, zu dem seinerzeit immerhin Städte wie Kiew, Kursk, Minsk und Smolensk gehört hatten und das nördlich von Odessa von dem litauischen Großfürsten Vytautas gegründet worden war. Wie schrecklich! Und alsbald ging das Gerücht um, ich sei ein „Nationalist". Jetzt hagelte es Denunziationen beim MGB. Die Bürokraten bedrängten den Leiter des Kontors, Knyva, mich zu entlassen. Im Herbst 1955 wurde ich daher in die Abteilung „Dseržinski" versetzt und erhielt ein geringeres Gehalt. Aber noch hielt das „Tauwetter" nach Stalins Tod an, und der Leiter versetzte mich in die Zentrale zurück. Ich wurde stellvertretender Leiter des Stadtbüros und konnte als Doktorand in der Aspirantur weiterstudieren.

Nach Stalins Tod entstand in den der Weißrussischen SSR angegliederten ethnographisch litauischen Gebieten eine Bewegung zur Einrichtung litauischer Schulen. Ich beteiligte mich an dieser Initiative, die von den Akademiemitgliedern J. Balčikonis und T. Ivanauskas geleitet wurde. Zusammen mit Studenten fuhren wir in das weißrussische Gebiet, besuchten litauische Dörfer und brachten sowjetlitauische Zeitungen und Bücher mit. Zur selben Zeit wurden in den litauischen Kreisen der benachbarten Volksrepublik Polen ebenfalls litauische Schulen gegründet. Ich stand mit Lehrern dieser Schulen in Briefverkehr und schickte ihnen litauische Sowjetbücher. Daß so etwas der sowjetischen Verfassung zuwiderlaufen könnte, kam mir nicht in den Sinn. Das KGB war allerdings anderer Ansicht, und ein gewisser Titlius aus der „Vaizdas"-Druckerei wurde als Provokateur in die Reihen der Aktivisten dieser Bewegung eingeschleust. Er bot einem gewissen V. Laugalis an, eine Untergrundorganisation mit dem Namen „Nationale Front" zu gründen und wollte unter den Mitgliedern unbedingt einen Wirtschaftler haben. Zur Zeit des Ungarnaufstandes lud mich Laugalis zu einem Treffen mit Gesinnungsgenossen ein. Es erschien nur noch J. Semėnas, ein Freund von Laugalis. Ohne irgend etwas zu beschließen, gingen wir wieder auseinander. Einige Monate später bat mich Laugalis, ich möge einen Satz Drucktypen aus der Tutlius-Druckerei abholen. Ich lehnte dies ab. Damit endete meine Tätigkeit im „Untergrund". Der Geist von Ungarn war bald verflogen, und auch die litauischen „Verschwörer" wurden still. Laugalis ging als Lehrer aufs Land. Doch ein Jahr nach unserem ersten und letzten Treffen beschloß das KGB, uns zu verhaften.

Die Haussuchung am Heiligen Abend 1957 förderte keinerlei belastendes Material zutage. Ich wurde zwei Tage hindurch ununterbrochen vom Geheimdienst vernommen, unter Anwendung der Errungenschaften des Akademiemitglieds Pawlow auf dem Gebiet der bedingten Reflexe. Als das nicht half, gab man mir stark wirkende Narkotika. Hauptmann Logow (heute Oberst) überredete mich, eine Flasche Limonade zu trinken ... Danach verfiel ich in völlige Gleichgültigkeit gegenüber mir selbst und dem Schicksal meiner Angehörigen und schrieb auf Geheiß des Hauptmanns ein „ehrliches Geständnis" nieder.

Die materiellen Haftbedingungen im KGB-Gefängnis waren erträglich. Doch blieb kein Mittel der moralischen Tortur unversucht. Ganz zufällig wurde ich in die Zelle 27 gesteckt, durch deren Fensterchen ich jeden Morgen meine schwangere Frau sehen konnte, die an der Trolleybus-Haltestelle wartete, um unser vierjähriges Töchterchen in den Kindergarten zu bringen. Einen Monat lang wurde ich nicht rasiert und dann meinen Eltern vorgeführt, um diese durch mein Aussehen und mich durch die Tränen meines alten Vaters zu quälen. Als man herausfand, daß ich Einzelhaft gut vertrug, brachte man den schwerkranken Jesuitenpater Aleksandras Markaitis in meine Zelle. Bereis zum dritten Mal wurde Markaitis von dauernder Schlaflosigkeit und von der Furcht geplagt, jederzeit wieder von dem litauischen Stellvertreter des KGB-Chefs, Oberst Martavičius (heute Kaderchef des Lebensmittelhandels in Vilnius), vorgeladen und ebenso brutal zusammengeschlagen zu werden wie bereits im Jahre 1949. In den stillen Abendstunden der Frühlingszeit hörten wir von Tonbandaufnahmen die Stimmen meiner Kinder.

Neben der Zugehörigkeit zur „Nationalen Front" beschuldigte man mich der Zerstörung der Grundlagen der sowjetisch-marxistischen Philosophie. Auch die Verbreitung des Testamentes und der Reden des „Klassikers" der litauischen Literatur, Anantas Žukauskas-Vienuolis, der auch Deputierter des Obersten Sowjets der Litauischen SSR war, wurde mir zur Last gelegt. In der Sitzung vom 1. Dezember 1956 dieses Gremiums hatte sich Vienuolis gegen die Polnisierung des Gebietes um Vilnius gewandt, auf der Frühjahrssitzung 1957 ließ man ihn nicht für die Verteidigung der nach Sibirien Verbannten eintreten. Beide Reden und sein Testament, in welchem Vienuolis unter anderem darum bittet, auf seinem Grabe ein Kreuz zu errichten, fanden Verbreitung in der litauischen Untergrundpresse.

Selbst die Staatsanwaltschaft wagte nicht, ein solches „Anklagematerial" zu den Akten zu geben. Dieses Material spielte bei der Bemessung des Strafmaßes in meinem Prozeß eine große Rolle. Der Republik-Staatsanwalt Ga-linaitis zog sich in den Verhandlungspausen des Obersten Gerichtshofes öfters zurück, um sich mit den Richtern zu beraten. In den Händen des Staatsanwaltes erkannten wir Fotokopien jenes „Materials". Auch meine Beziehungen zu den Litauern in Weißrußland und Polen wurden nicht vergessen. Obwohl diese Verbindungen, nach Angaben des Vernehmungsrichters Pilelis, nicht recht in den Rahmen eines entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches paßten, genügten sie als Grundlage, mich als „Nationalisten" einzustufen.

Es gelang dem Gericht nicht, mir antisowjetische Agitation nachzuweisen, die ich in Seminaren für Philosophie betrieben haben sollte. Deshalb wurde ich zu nur vier Jahren verurteilt, nicht wegen begangener Taten, sondern weil ich sie hätte begehen können, was die wachsame Tscheka verhinderte. An meinem Prozeß schlössen sich die Prozesse von sieben mir unbekannten Intellektuellen an. Einer davon wurde beschuldigt, ausgewählte Schriften des litauischen Literaturklassikers Juozas Tumas-Vaižgantas und das Gedicht „Vivos plango mortuos voco" von Vincae Mykolaitis-Putinas verbreitet zu haben. Das Gericht „bewies", Putinas habe dieses Gedicht im Jahre 1947 verfaßt, sein Inhalt sei daher antisowjetisch. Nach dem Prozeß erklärte mir der Hauptmann Chlopow (inzwischen Oberst): „Kühles Klima und Schwerarbeit werden Ihr von nationalistischem Abfall verunreinigtes Gehirn säubern." Und wie man säuberte! Auf einer Baustelle des „Ozerlag" hatte ich einigen Kummer auszustehen. Nach meiner Rückkehr in die Heimat erfuhr ich jedoch, daß die Gehirnwäsche noch nicht ausreichte, um mir den Posten eines Ökonomisten mit 100 Rubel Monatsgehalt zu geben.

Schließlich erhielt ich eine Anstellung als Dispatcher.

In den Lagern hatte ich manche Freunde, mit denen ich in ständigem Briefwechsel stand, was dem KGB mißfiel. Die Überwachungen wurden verstärkt, und man versuchte sogar, einen nahen Verwandten für diesen Zweck anzuwerben. Über meine Schwierigkeiten berichtete ich dem Lagerhäftling R. Skeiveris. Daraufhin mehrten sich die Einladungen „zu einer Unterhaltung" im KGB.

Oberst Dušauskis (jetzt in der Reserve), Chef der Spionageabwehr Ausland, Knedis, Oberstleutnant Kardanovskis, der Tschekist Karpučin (Rang unbekannt), der damalige Hauptmann (und jetzige Oberstleutnant) Ščesnavičius, alle wollten mich als Nationalisten beschämen. Ich antwortete mit der Gegenfrage, warum sich ein Litauer dessen wohl schämen sollte, wo sich doch Russen, Araber und Afrikaner ihres Nationalismus geradezu rühmten. Warum gilt bei uns Liebe zu Rußland als sowjetischer Patriotismus, Liebe zu Litauen aber als bürgerlicher Nationalismus? Die hochrangigen Tsche-kisten schlugen mir vor, entweder die frühere Sozialordnung des unabhängigen Litauen in einem Zeitungsartikel offen zu verdammen oder erneut auf der Anklagebank zu landen. Ich habe keinen solchen Artikel geschrieben, und mein Fall wurde dem „Kameradschaftsgericht" des Betriebes „Puntukas" übergeben. Meine Umerziehung übernahm V. Grabauskas, der Leiter des Laboratoriums: er zwang mich, der Hilfspolizei und der Gewerkschaft beizutreten sowie an Festdemonstrationen teilzunehmen. Wegen Ungehorsams verhängte Grabauskas auch noch wirtschaftliche Sanktionen: ich erhielt dreißig Prozent weniger Gehalt als die Mitarbeiter mit Mittelschulbildung; meine sechsköpfige Familie mußte in einer Wohnung von 23 Quadratmetern ohne Toilette hausen. Meiner Frau war Beförderung und die Zuteilung einer Zweizimmerwohnung versprochen worden. Doch irgend jemand rief bei ihrem Vorgesetzten an, und der Traum von einer Besserung unserer Lebensbedingungen zerrann.

Im Herbst 1967 hielt mich der Hauptmann Ščesnavičius vor dem KGB an. Er zwang mich zu einer weiteren „Unterredung" und beschuldigte mich der Weitergabe antisowjetischer Gerüchte aus Alexander Solženizyns Brief an den Schriftstellerkongreß der UdSSR. Diesen Brief, so behauptete er, habe die ausländische Spionage fabriziert, die er, Alexander Isajevič, selbst demaskieren werde.

Ich studierte damals im Fernstudium Geschichte an der Staatlichen Universität Vilnius. Dreimal hatte ich die Geschichte unseres Landes zu verteidigen. Das KGB schrieb mit. In einer Literatendiskussion im „Sigma"-Klub warf ich der Dramaturgin Dalia Urnevičiūtė" und anderen Schriftstellern mangelnde Ehrfurcht vor der historischen Wahrheit vor. Der Hauptmann Ščesnavičius und der Tschekist Karpučin versuchten mir deshalb erneut ein Verfahren anzuhängen. Doch selbst die meinerseits Beschuldigten weigerten sich, als falsche Zeugen aufzutreten.

Einige Zeit hindurch besuchte ich Vorlesungen über die Geschichte Litauens und über russische Literatur, zusammen mit den regulären Ganztagsstudenten. Doch bald verbot B. Sudavičius, Prorektor der Staatsuniversität Vilnius, mir den weiteren Besuch dieser Vorlesungen. Anfang 1969 berief er eine eilige Sitzung des Katheders für litauische Geschichte ein und verlangte von den Lektoren, unter allen Umständen die Erteilung eines Historikerdiploms an mich zu verhindern. Diese Aufgabe übernahm der Dozent S. Lazutka, der sich anbot, mich bei der Diplomarbeit anzuleiten. Obwohl ich von S. Lazutkas Tätigkeit als Abteilungsleiter beim ZK der KP Litauens und als Prorektor der Universität wußte, ließ ich mich durch seinen Pseudoliberalismus täuschen. Ich verfaßte also meine Diplomarbeit „Litauen unter russischer Herrschaft 1795—1915" und übergab sie meinem Mentor. Am 25. April erschienen morgens drei Geheimdienstbeamte, darunter auch Hauptmann Ščesnavičius, und beschlagnahmte alte Zeitschriften aus der Vorkriegszeit, Bücher über die Geschichte Litauens und Auszüge aus Büchern und Zeitungen. Einige Tage später, bei der Rückgabe des Entwurfes meiner Diplomarbeit, riet mir Major Kazys (jetzt Oberstleutnant), diese Arbeit niemandem zu zeigen, denn sie rieche nach Haß auf Rußland. Gefängnis also wegen magelnder Liebe zum Rußland der Zaren? Warum sollte ich es eigentlich lieben? Etwa für die Unterhöhlung des litauisch-polnischen Staates mit diplomatischen und militärischen Mitteln, und weil es meinem Volk 1795 die Knechtschaft brachte? Oder vielleicht dafür, daß sie meinen Vater zwangen, für Rußlands imperialistische Ziele ins Feld zu ziehen? Aus dem Krieg kam mein Vater als Invalide zurück.

Inzwischen bemühte sich das KGB weiterhin, mir den Prozeß zu machen. Jetzt erschien ein gewisser Juozas Bernotas. Er forderte mich und V. Petkus auf, ihm bei der Bekämpfung der Sowjetmacht zu helfen, warf uns Tatenlosigkeit vor usw. Wir sollten ein Komitee zur Verteidigung von Ginsburg und Galanskov bilden. Doch hatte der erfahrene Provokateur bei uns kein Glück.

Bei der Heimkehr am 14. Januar 1972 erwartete mich abends in meiner Wohnung der Hauptmann (jetzt Major) Trakimas, nahm mich mit, und ich mußte mir einen langen und groben Monolog des Obersten Scesnavicius anhören.

In derselben Nacht fand man in der Moskauer Wohnung von Piotr Jakir bei der Haussuchung den Text der Gerichtsrede von Simas Kudirka und in der Wohnung des Stasys Jakas in Vilnius die Schreibmaschine, auf der diese Rede geschrieben wurde. Das KGB beschloß, daß dies mein Werk sei. Wieder begannen Vorladungen und Verhöre beim KGB .. . Das KGB warf P. Jakir vor, er als Kommunist und sein Freund Vaclac Sevruk als Komsomolze seien leichtfertig den Nationalisten auf den Leim gegangen. Sie wollten ihn überreden, bei der Demaskierung der Nationalisten mitzuhelfen und versprachen ihm die Freiheit, falls er gegen mich aussagte. Doch das KGB erhielt die mich „demaskierenden" Aussagen nicht und konnte mich nicht vor Gericht bringen. Doch prophezeite mir Oberstleutnant Baltin: „Bei dieser Balance am Rande des Abgrundes werden Sie schnell im Gefängnis landen." Am 23. Mai 1973 wurden die Expediteure L. Geicas und F. Svirskis der Konditoreiabteilung von der Miliz angehalten. Ich war vorübergehend Leiter dieser Abteilung. Die beiden gestanden, innerhalb eines Vierteljahres ohne Papiere Waren im Wert von 210 Rubel beiseite geschafft zu haben. Die Expediteure, den Kantinenchef und den Konditor überzeugte man in der Miliz, ich selbst hätte in neun Monaten eine große Geldsumme veruntreut und damit „den nationalistischen Untergrund" finanziert. Als Gegenleistung für diese Aussage gegen mich wurden die auf frischer Tat ertappten Expediteure entlassen und ich selbst verhaftet.

Bei der städtischen Miliz herrschte eitel Freude. Oberstleutnant Gedmantas rühmte sich, er habe mich seit Jahren beobachtet, mit dem Auftrag, ein Verfahren wegen Bestechung zu fabrizieren. „In dem Falle", meinte er, „wären 15 Jahre sicher gewesen, doch nun werden wir uns noch etwas anstrengen müssen."

Die Untersuchung begann nicht etwa mit der Nachprüfung der Tatbestände, sondern mit Unterhaltungen über nebensächliche Themen. Major Laščenko, unschwer als KGB-Schüler zu erkennen, behandelte mich von Anbeginn als Schuldigen und zeigte erstaunliche Offenheit. In der nationalen Frage gab ich zu, daß kleine Völker sich assimilieren müßten. Doch werde ihre Entnationalisierung wohl einige Jahrhunderte dauern und es bestehe meiner Ansicht nach keinerlei Veranlassung, diesen Prozeß mit künstlichen Mitteln zu beschleunigen. Der Major hielt dagegen, der natürliche Assimilationsprozeß sei „schmerzhaft" und alle Mittel seien recht, die Verschmelzung der Völker zu beschleunigen. Meine Ansichten verurteilte er und schloß die „Unterhaltung" mit folgenden Worten: „Ihr habt keine Ahnung, wir wir die Konterrevolution in Ungarn zerschmettert haben. Hättet ihr das gesehen, würdet ihr Litauer eure Köpfe nicht erheben. Litauen!? Euer Litauen ist eine Laus, und damit macht man so ...", er knackte mit den Fingernägeln, „und aus ist's!"

Als Ausbeute der Haussuchung nahm Major Laščenko aus meiner Wohnung nur einige Jahrgänge alter litauischer Zeitschriften mit. Meine Familienangehörigen erzählten mir später, der Major habe sich über eine (übrigens in der Volksrepublik Polen gedruckte) Karte von Litauen im 16. Jahrhundert aufgeregt, die in meinem Zimmer hing. Wie könnte man eine solche Karte gar Schulkindern zeigen!

In den Arrestzellen für Untersuchungshäftlinge finden sich immer Schicksalsgenossen, von denen stets einer die Möglichkeit findet, mit der Welt jenseits der Gitter Verbindung aufzunehmen und jederzeit bereit ist, zu helfen. Man spricht über die zu erwartende Strafe, über die Zwecklosigkeit des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, die Möglichkeit einer Freilassung im Falle des Nachgebens und der Mitarbeit. Meist bemühen sich diese Leute in den ersten und schwersten Tagen der Gefangenschaft, dem Neuling beizubringen, was die Vernehmungsbeamten nicht aus ihm herausbekommen haben. Ganz „zufällig" geriet der stellvertretende Leiter der Beschaffungsstelle eines Betriebes in Vilnius, J. Žemaitis, in meine Zelle, und ausgerechnet dessen Kindheitsfreund J. war niemand anderes als der jetzige Oberst des KGB, Dušanski. Da ich mich von ihm nicht weiter beeinflussen ließ, schlössen sich bereits zwei Tage später die Tore der Strafanstalt Lukiškes hinter mir. Wir waren sechs in einer Zelle von acht Quadratmetern. Meine neuen Freunde waren Mörder, Räuber, Taschendiebe und geistig zurückgebliebene Jugendliehe. Machorkaqualm und der Gestank aus den Toilettenkübeln erfüllten die Luft zum Ersticken. Es gab Suppe, getrocknete Kartoffeln und versalzene Tomaten, der Tagessatz für das Essen betrug neun Rubel im Monat. Einige Tage später wurde ich in eine ähnliche Zelle verlegt. Auch das geschah absichtlich, denn Leute, die oft die Zelle wechseln, hält man bald für „stuatschi" (d. h. für Verräter, vom KGB angeworbene Agenten). Sie werden meist von den Mitgefangenen umgebracht.

So sprach mich der KGB-Beauftragte der Strafanstalt Lukiškes, Major Streltčina, beim ersten Betreten meiner Zelle sogleich wie einen alten Bekannten an, obwohl ich ihn zum ersten Mal sah. Auch wegen der Verbindung zu einem „Kumas" („Taufpaten", d. h. Geheimdienstbeauftragen) konnten mich die Mitgefangenen ebenfalls umbringen. Immer wieder gab es neue demoralisierende Neuigkeiten. Der Kofferdieb A. Goriolev wollte in derIswestija etwas vom Tode Sacharovs gelesen haben ... Doch da entsann sich der ebenfalls anwesende Dieb Lionius plötzlich, er habe diesen Goriolev auf dem Bahnhof in Vilnius herumstolzieren sehen, in der Uniform eines Milizoffiziers.

Mein neuer Vernehmungsbeamter hieß Oberleutnant Vasiliauskas. Er bemühte sich sehr, aus der Sache einen großen Kriminalfall zu machen. Nur fand er, abgesehen von den Aussagen der beiden Expediteure, keine Beweise. Beim Staatsanwalt von Vilnius, Genosse Topol, ersuchte ich um die Genehmigung, mit meinem Verteidiger zu sprechen. Meine Bitte wurde abgelehnt, denn ich sei volljährig und auch nicht blind und dürfe daher meinen Verteidiger erst nach Abschluß der Untersuchung sprechen. Der Untersuchungsbeamte hatte meinen Fall einer Expertenkommission unterbreitet und mich selbst in die Zelle des zu 15 Jahren verurteilten Betrügers Boris Bernstein gesteckt. Dieser gab sich als Jurist aus und prophezeite mir ein jämmerliches Ende in den Kellern der psychiatrischen Abteilung. Obwohl mich die Kommission am 12. Juni für gesund erklärt hatte, kam ich am 14. September in die Zelle 379 des psychiatrischen Hospitals der Strafanstalt. Es ist schwer, das Leiden der Insassen und die allgemeine Atmosphäre mit Worten zu schildern. Anicetas Skarulis, Vaclovas Strupinskas, Jonas Liubartas und Petras Ivanauskas sind wahrhaft unglücklich. Der eine singt, der andere betet, der dritte durchsucht die Latrine nach etwas Eßbarem ... Alle weinen vor Schmerzen, die ihnen die dreimal täglich verabreichten Aminasin-Injek-tionen verursachen. Auch Valius Šaltis, der seine Krankheit nur vortäuscht, wird mit Aminasin „kuriert". Seine Familiengeschichte ist eine Tragödie: sein Vater, ein Kommunist, wurde von den Deutschen erschossen. Neben dem erschossenen Vater band man den Sohn an einen Baum; er verlor über Nacht den Verstand. Die Mutter heiratete wieder, und dies ist ihr zwölfjähriger Sohn Valius.. . Die Informatoren in den Zellen und auf den Korridoren haben der Verwaltung längst gemeldet, daß Valius nur simuliert. Jedermann weiß, daß die Häftlinge von der Direktion auch noch über Fernsehen überwacht werden können. Wozu also diese Quälerei mit Aminasin? Von Zeit zu Zeit sucht die Ärztin Strimaitiene die Zellen auf. Schon an ihrem Blick erkennt man, daß sie geradezu brennt voller Haß auf ihre Patienten. Ein Gefangener aus Panevėžys, der wegen der Verbreitung von Flugblättern einsitzt, mag schon recht haben mit der Vermutung, daß die Psychiater dieses Krankenhauses selber schwer krank seien. Nur werden sie nicht mit Aminasin behandelt.

Den Patienten der psychiatrischen Klinik bleiben wenigstens die Vernehmungen erspart. Doch in meinem Fall hielt es mein Vernehmungsbeamter Vasiliauskas, um den Druck zu verstärken, für nötig, mich vorzuladen und mir mitzuteilen, daß meine Frau sich nach einer Operation in hoffnungslosem Zustand befinde, die Kinder alleingeblieben seien, daß ich selbst unter dem Verdacht der Schizophrenie stehe und neues Beweismaterial in meinem Fall vorliege. Gleichzeitig verbreitete er in Vilnius das Gerücht, daß ich im Irrenhaus sei.

Die Geheimdienstbeamten wollten meiner Frau einreden, daß ich eine hohe Strafe zu erwarten hätte. Der beste Ausweg wäre daher, sie würde selbst bestätigen, daß ich nicht normal sei. Die Antwort meiner Frau war ein doppelter Protest.

Am 8. Oktober wurde ich von der behandelnden Ärztin Senionienė vorgeladen. Vor Beginn der Unterhaltung gab mir die Ärztin eine Tablette. Dann begann sie eine Unterhaltung über meine politischen Ansichten und stellte Fragen, wie sie sonst nur KGB-Mitarbeiter stellen würden. Abschließend erklärte sie mir, daß ich wohl noch bis zum Frühjahr Gast dieses Krankenhauses bleiben müsse. Doch wurde ich plötzlich unerwartet vor eine Kommission geladen, die wohl zu dem Zweck tagte, mich für psychiatrisch krank zu erklären.

Ich bekam zwar keine gesundheitsschädigenden Medikamente und in der Experimentierabteilung behandelte man mich ausnehmend höflich, aber ich bin doch davon überzeugt, daß die Mehrzahl der Mitarbeiter dieser Klinik nicht von der Gesundheitsverwaltung bezahlt wird . .. Die Hand dieser Ärzte würde wohl kaum zittern, wenn sie „von oben" den Befehl zur Durchführung der scheußlichsten Maßnahmen erhielten. Hätte meine Frau nicht protestiert, ich wäre als Mensch mit gebrochener Gesundheit entlassen worden, wie Mindaugas Tamonis, Kandidat der Technischen Wissenschaften, nach entsprechender Behandlung im Krankenhaus.

Im allgemeinen wird man aus der Hospitalzelle direkt in den Flügel für Untersuchungsgefangene überführt. Ich aber kam erst für drei Tage in den Isolator mit ausgeschlagenen Fenstern. Dann warf man mich in die Zelle 149, wo sich als Dauerpatient des psychiatrischen Hospitals der Mörder Stasys Jonaitis und ein Simulant befanden. Die Bedingungen waren hier weit schlechter als in den Psychiatriezellen. Doch erst nach energischen Protesten wurde ich in die Zelle 173 verlegt, wo die Mehrzahl der Insassen fast gesund erschien. Hier konnte ich in einem Stück Glas mein Spiegelbild sehen, das Abbild eines völlig kranken Menschen.

Die Untersuchung ging weiter. Ich wurde jetzt zur Befragung oft ins Amt der Stadtmiliz geführt bzw. gefahren. Das prächtige Bild von Vilnius im Herbst sollte mich zu Vergleichen mit dem Vegetieren in der dreckigen Höhle von Lukiškės anregen.

Manchmal durfte ich mich mit meinen Brüdern treffen. Wegen der schweren Krankheit meiner Frau waren diese Zusammenkünfte und die Neuigkeiten aus der Familie nicht sehr erfreulich. Und der Vernehmungsbeamte verstärkte ständig den Druck. Da er keinerlei Beweise finden konnte, versuchte Vasiliauskas Schuldbeweise von Zeugen zu erpressen, sogar bei Gegenüberstellungen. Am 2. November schrieb er gefälschte Aussagen des Zeugen G. Matveika in das Protokoll, worauf ich drohte, aus dem Fenster zu springen oder mir die Pulsader aufzuschneiden. Als ich mich weigerte, das Protokoll zu unterschreiben, begann er eine Gegenüberstellung zu fabrizieren, die niemals stattgefunden hat.

In der Verhandlung beantragte mein Verteidiger Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Trotzdem erhielt ich ein Jahr Gefängnis. Mehr konnte man nicht „herausholen". Man muß zugeben, daß unsere Gerichte heute anders sind als 1958. Heutzutage wird formelle Beweisführung verlangt, obwohl ein Jahr Gefengnis auch heute noch kaum als Strafe gilt. Trotz Abbüßen einer siebenmonatigen Untersuchungshaft ist mit Freispruch nicht zu rechnen. So etwas gibt es bei uns nicht.

Die Restzeit von fünf Monaten war ebenfalls voller Gefahren. Trotz meiner Bitte um Einzelhaft wurde ich in eine Gemeinschaftszelle gebracht. Es war sehr schwer, unter den Kriminellen die Selbstachtung nicht zu verlieren. Sachen wurden gestohlen und Schwächere geschlagen. 18 Mann schlugen auf einen Hingefallenen ein. Auch ich sollte mitmachen, und als ich mich weigerte, drohte man mir, wenn das Opfer sterben sollte, würden alle bezeugen, ich hätte die Schlägerei angestiftet.

Am 18. Januar 1974 kam ich in ein Lager mit strengem Regime, in das frühere Nonnenkloster der Visiterinnen und der Heiligen-Herz-Jesu-Kirche. Auch hier spürte man die bösen Blicke der Geheimdienstbeamten, verkörpert in der Person des Operativen Beauftragten Major Ivanov. Das Lager ist voller Provokateure. Mir wurden alle Arten von Diensten angeboten, um mich in ihre Ränke hineinzuziehen. In der letzten Nacht meines dortigen Aufenthaltes wurde in dem Lager, in dem ich arbeitete, eingebrochen. Die Provokateure verbreiteten das Gerücht, dies sei die Arbeit meiner Freunde. Es begann eine Vernehmung, doch glücklicherweise fanden sich keine Zeugen. Endlich mit meiner Familie vereint, hoffte ich, das KGB werde mich in Ruhe lassen. Schließlich hatte ich ja lange genug für meine nationalen und politischen Ansichten gesessen. Doch diese Hoffnung trog. Schon nach wenigen

Tagen wurde ich von dem Milizhauptmann Deneikin, dann von Leutnant Ganatauskas vorgeladen und grob behandelt. Letzterer erklärte, er habe die Genehmigung, mich fünf Jahre hindurch einmal monatlich zur „Unterhaltung" vorzuladen. Ich solle ja nicht versuchen, den Schlauch aus der Feuerwache des Theaters zu stehlen, wo ich als Feuerwehrmann arbeitete. Am 2. Dezember 1974 ging ich in die öffentliche Gerichtsverhandlung meines Freundes Petras Plumpa und seiner Mitangeklagten. Zuerst wurde ich eingelassen, am zweiten Tage aber aus dem Verhandlungsraum verwiesen. In den Tagen des Gastspiels des amerikanischen City-Centre-Georgphy-Balletts wurde mir auf Anordnung des KGB verboten, zur Arbeit zu erscheinen. So kam ich eben als Zuschauer. Hinter mir her lief der Chef der Feuerwehr, Mykolas Sližys, und verbot mir das Betreten der Betriebskantine, wo ich ein Bier trinken wollte. Drei Aufpasser unter der Führung des KGB-Be-auftragten für die Theaterbehörde in Vilnius, Oberleutnant Gulbinas, begleiteten mich sogar auf die Toilette.

Nach Abreise der Amerikaner sprachen mit mir der bereits erwähnte Bürger Sližys, die Kaderchefin Frau Lipšicienė und der frühere Theaterdirektor Laurušas. Die Theaterleiter eröffneten mir, das Opern- und Ballett-Theater sei eine ideologische Anstalt, eine Wiege der litauischen Kultur, Spezialobjekt Nummer 1, dessen Schutz dem KGB obliege, und diese Behörde verlange meine Entfernung, denn ich höre und sähe hier zuviel. Wie es der Direktor ausdrückte: „Wer als Absolvent zweier Fakultäten für 65 Rubel monatlich arbeitet, ist entweder nicht normal oder hat andere Absichten ..." Man schlug mir vor, ich möge selbst schriftlich um meine Entlassung ersuchen. Ich wandte mich an die Staatsanwaltschaft um Schutz gegen Diskriminierung. Daraufhin steckte man mich für neun Monate in den Aufsichtsraum der Feuerschutz-Automatik, damit ich keine Gelegenheit hätte, die wirklich sowjetisch eingestellten Kollegen negativ zu beeinflussen ... Am 23. Dezember 1974 wurde ich morgens auf dem Wege zur Arbeit von drei Tschekisten angehalten und nach Hause gebracht, wo man erneut eine Haussuchung vornahm und nach der „Chronik der Litauischen Katholischen Kirche" suchte. Major Kalakauskas zeigte sich erstaunt, daß ich selber, der ich doch alles Russische hasse, russische Bücher lese. Ob ich mich denn nicht vor der Russifizierung fürchte. Ich versicherte den Tschekisten, daß selbst meine Enkel nicht russifiziert würden. Was den Haß anbetreffe, so sei ich nicht allein darüber empört, daß Leute, die seit 30 und mehr Jahren in Litauen tätig seien, immer noch andere anbrüllten: „Russisch reden!" oder „Litauisch verstehen wir nicht!" Hier ist einer von vielen Schikanefällen: Im Jahre 1972 bestellte ich Heizgas. Vergeblich. Auch nach der zweiten Bestellung erhielt ich kein Gas. Der Grund war, daß die Bestellung in litauischer Sprache erfolgt war. Ich beschwerte mich nicht etwa in der „Chronik" darüber, sondern in einem Brief an die Tageszeitung Tiesa, Organ des ZK der KP Litauens. Mein Brief wurde zwar nicht gedruckt, doch verstand man im Amt für Gasversorgung jetzt für einige Zeit meine Muttersprache. Nach meiner Verhaftung rächte man sich an meiner Familie: lange Zeit hindurch wurden wieder die Bestellungen nicht erfüllt, dann lieferte man halbvolle Flaschen. Neuerdings werden die Bestellungen in litauischer Sprache wiederum nicht berücksichtigt. Man wird etwas unternehmen müssen, damit verwirklicht wird, was in unserer Verfassung steht. Nicht alle Gesetze gefallen mir, doch achte ich sie als sowjetischer Bürger und verlange daher, daß auch meine verbrieften Rechte gewahrt werden.

Auch meine Kinder werden geheimdienstlich überwacht. Major Krasnikov fragte bei der Haussuchung meine Mutter aus, ob ihr Schwiegersohn die Kinder nicht etwa daran hindere, brave Sowjetbürger zu werden. Auch in den Unterhaltungen mit mir kam immer wieder die Rede auf meine Kinder, und in der Schule widmete man ihnen „besondere" Aufmerksamkeit. Am 14. Mai 1974 z. B. ließ die Klassenlehrerin meines 14jährigen Sohnes Gintas meine Frau rufen, um ihr mitzuteilen, die Schuldirektion sei über das einstündige Verschwinden des Vierzehnjährigen gerade an diesem Tag (am Jahrestag des Todes von Romas Kalanta) äußerst beunruhigt... Doch wird diese Sorge um meine Kinder die Kleinen vermutlich weniger beeinflussen als das Leben selbst, das sich sehr von dem unterscheidet, was in der Schule geschildert wird. Die Haussuchungen, meine Verhaftung und die Vorladungen zur Geheimpolizei haben meine Kinder sicher mehr beeindruckt als die Sowjetagitationen. Noch ehe sie zur Welt kamen, befanden sie sich bereits im Wirbel der Untersuchungen (1957 war meine Frau im achten Monat schwanger, ebenso am 25. April 1969, wenige Tage später hatte sie eine Frühgeburt im achten Monat). Später durchwühlte man die Schulbücher der Kinder und selbst ihre Kleidungsstücke. Seit ich 1972 mit einem Wagen des Typs GAZ-69 zum Geheimdienst abgeholt wurde, hat der vierjährige Ramūnas Angst vor diesen Autos... Als ich von der Verhandlung nach Hause kam, erklärte er seiner Großmutter: „Wenn ich groß bin, werde ich alle Gefängnisse in die Luft sprengen." Und das hat ihm niemand beigebracht. Man bekommt den Eindruck, als versuche die Geheimpolizei mich mit allen Mitteln der „Umerziehung" physisch und moralisch zu brechen und zum gehorsamen Roboter zu machen, wie es viele Tschekisten unumwunden zugeben. Bereits 1958 meinte der damalige Hauptmann und jetzige Oberst der Reserve Jankevičius: „Man muß euch einschüchtern, damit ihr Angst habt, sonst werdet ihr anfangen, aus allen Ecken auf uns zu schießen. Wenn Sie am Gebäude der Geheimpolizei vorbeigehen, müssen Ihre Knie zittern; tun sie es noch nicht, so werden sie es nach Ihrer Rückkehr aus Sibirien tun." Am 15. November 1972 rühmte sich der jetzige Major (damals Hauptmann) Markevičius, alle von ihm Vernommenen habe man später gerichtlich ins Jenseits befördert. In diesem Moment kam Major Kazys überraschend ins Zimmer gestürzt und sprudelte hervor: „Terleckas hier? Sind Sie nicht im Gefängnis? Ich kann nicht schlafen bei dem Gedanken, daß Sie noch auf unserer sowjetischen Erde herumtrampeln!" Und Oberst Baltin meinte ganz offen: „Sie werden Ihr Lebtag keinen ruhigen Tag mehr haben!" Erst kürzlich, nach der Bestattung von Mindaugas Tamonis, bei der ich den Sarg tragen half und bis zum Ende der Beisetzung schweigend anwesend war, ließ mir der Tschekist Vladas durch einen 16jährigen Schüler dem Sinne nach drohend ausrichten: „Mit dem werden wir auch noch fertig." Glauben die KGB-Leute wirklich, sie könnten mich so einschüchtern, daß ich aus Angst dem Begräbnis eines Freundes fernbleiben würde?

Da sich unter meinen Bekannten viele Russen und Juden befinden, versuchte die Tscheka, diese mit der Unterstellung einzuschüchtern, sie seien mit Menschen befreundet, an deren Händen Blut klebe. Gott gebe, daß die Hände unserer Feinde so sauber wären wie die unseren! Hier möchte ich an einen Menschen erinnern, der bereits 25 Jahre im Lager sitzt: Jonas Abukauskas. Als Führer einer Partisaneneinheit erhielt er den ausdrücklichen Befehl, einen „Volksverteidiger" standrechtlich zu erschießen. Dessen Frau und Kinder flehten, das Leben ihres Vaters und Ehemannes zu schonen. Jonas A. führte den Befehl nicht aus. Später ergab er sich der Regierung und gründete selbst eine Familie. Er wurde zum Tode durch Erschießen verurteilt und verbrachte fast ein volles Jahr in der Todeszelle. Seine Frau ist wieder verheiratet, seine Töchter haben ihren Vater niemals sehen dürfen. Trotzdem hat Jonas niemals bedauert, sich einem seiner Feinde erbarmt zu haben. Litauische und lettische Häftlinge seiner Lagerbaracke versuchten einen Ausbruch. Als dieser mißlang, übernahm Abukauskas mit drei weiteren Häftlingen die gesamte Verantwortung. Ihre Haftzeit wurde verlängert. Sollte Jonas die 28 Jahre Haft überstehen, er wird mein bester und teuerster Gast sein. In nichtöffentlichen Vorträgen im geschlossenen Kreis sparen die Geheimdienstbeamten nicht mit gegen mich gerichteten Worten. Bekannte Zeugen überbrachten mir ihre Drohungen: Es heißt, jetzt sei die Zeit gekommen, auch mich zu beerdigen. Ich bleibe gefaßt. Erstens bin ich zu jedem Opfer bereit, denn meiner Überzeugung nach ist kein Tropfen Blut umsonst vergossen. Andererseits erkenne ich, daß das KGB zwar meine Ansichten fürchtet, aber meint, ich würde keine konkreten Aktionen unternehmen. Sonst würden sie mich schärfer überwachen. Zur Zeit besorgen dieses kleine Tscheka-Agenten, die man schon von weitem erkennt, oder Leute wie P. Vaivada, der stellvertretende Theaterdirektor. In Moskau interessiert sich anscheinend niemand für uns. Doch am 3. März 1975 sah man auf dem Moskauer Weißrussischen Bahnhof einen der „Unseren" aus Vilnius herumstolzieren, der „Beschatter vom Dienst" für das Wohnhaus von V. Petkus. . . Das KGB könnte mich natürlich aus dem Theater entlassen, doch begnügt man sich zur Zeit mit Diskriminierungen. Im Februar d. J. fand in den Räumen des Theaters der „Kongreß der Kulturschaffenden Litauens" statt. Ich wurde als Wachhabender davongejagt, auch am 6. November befahl man mir, nach vier Stunden Dienst nach Hause zu gehen und erst am nächsten Morgen wieder zu erscheinen; doch selbst dann wurde ich wieder vertrieben. Mißtrauen? Man will nicht, daß ich sehe, wie die Soldaten zum Festtag der Oktoberrevolution alles nach Minen durchsuchen und selbst die Schreibtische in den Büros überprüfen. Von uns 22 Feuerwehrleuten waren sieben schon einmal im Gefängnis. Doch am 7. November war ausgerechnet Albinas 2ie-dünas zum Wachdienst eingeteilt worden, der Chormeister des Litauischen Volksensembles, mit 15jähriger Erfahrung als Lagerhäftling und Verbannter.

Im Mai d. J. verschwanden außerhalb meiner Dienstzeit zwei Fernsehgeräte. Doch ich allein wurde von dem Milizhauptmann Bernatavičius vernommen, d. h., nur ich kam als möglicher Dieb in Frage ...

Im Dezember 1974 fragten mich die Geheimbeamten nach der Haussuchung, ob ich meine politischen Ansichten nicht doch lieber ändern wolle. Natürlich will ich das nicht! Nach über 30 Jahren Lebenserfahrung bin ich außerstande, dieses Regime zu lieben. Und wie sich herausstellte, erwartet man nicht viel von mir, nur ab und zu mal ein paar freundliche Worte über die Regierung und bei Festtagsdemonstrationen das Vorbeimarschieren an der Tribüne mit Plakat oder Fahne. Doch auch von solchen Anfällen billiger Nachgiebigkeit bin ich geheilt — und unfähig, meine Feinde zu lieben. Daß die Tscheka mein Feind ist, hat mir Oberstleutnant Baltin ganz offen verkündet. Als ich daraufhin fragte, wie ich ihn denn ansprechen solle, meinte er: „Bitte nicht mit Draugas(Freund). Sie sind mein Feind!" Was aber heißt Feind, wenn es keine dementsprechenden Taten gibt? Kein Gericht hat mir antisowjetische Betätigung nachweisen können. Ich habe gegen die Sowjetmacht weder gekämpft, noch gegen sie gehetzt. Wenn auch ohne sonderliche Liebe, so kann ich mich auch unter den jetzigen Bedingungen gegenüber der Sowjetmacht in Litauen durchaus loyal verhalten. Und ich schweige, schweige seit fünf Jahren freiwillig. Was will das KGB mit Haussuchungen, Vernehmungen und Drohungen eigentlich noch erreichen?

Bürger General, vermutlich versucht man Ihnen einzureden, daß Zehntausende von Litauern sich nach dem Aufenthalt in Ihren Lagern fast ganz „beruhigt" hätten, daß nur eine Handvoll Psychopaten den zum Mißerfolg verdammten Kampf gegen die Sowjetmacht noch weiterführen. So brauche man nur noch mit einem Grüppchen Unverbesserlicher fertigzuwerden, und in Litauen werde alles ruhig und still sein wie in Weißrußland. Glauben Sie das nicht! Unter den Teilnehmern an der Massendemonstration in den Straßen von Kaunas befand sich auch nicht ein einziger früherer Lagerhäftling! Wahrscheinlich wurden Ihnen die Meldungen über die Ereignisse während des Internationalen Handballturniers 1972 im Sportpalast von Vilnius vorenthalten. Die Schüler- und Studentenschaft schwärmte tagelang für die Schweden, die Deutschen und die Mannschaften anderer Länder, nur nicht für die Sowjetvertretung. Am nächsten Tag mußten eiligst Freikarten in Betrieben verteilt werden, in denen Litauer nur zehn bis 20 Prozent der Belegschaft stellen. Es lohnt sich, einmal ernsthaft darüber nachzudenken. Auch über die Tatsache, daß in den Schulen von Vilnius russische und litauische Parallelklassen verschwunden sind. Das ist sicher nicht das Werk der Nationalisten, ich glaube sogar, nicht einmal die litauischen Kommunisten sind schuld daran. Wer wohl sonst?

Oberleutnant Daugalis erzählte mir, mit meinen Ansichten in Litauen zu leben sei gefährlich. Was kann man tun? Emigrieren möchte ich nicht. Für einen nationalbewußten Litauer ist die Assimilationsgefahr in Litauen geringer als im Westen. Ich halte das litauische Volk keineswegs für besser als die anderen Völker. Und doch würde ich es als Unglück empfinden, wenn ich mich mit meinen Enkeln in einer fremden Sprache unterhalten müßte. Unsere Wirklichkeit ist von einem Idealzustand noch weit entfernt. Doch ich vertraue dem Fortschritt, der, wie ich glaube, nicht erst meiner Nachhilfe bedarf. Daher halte ich mich auch von allen „Chroniken" fern, obwohl mich das KGB wegen derselben wiederholt belästigt hat. Meiner Meinung nach ist ihnen die „Chronik der Litauischen Katholischen Kirche" nur deshalb gefährlich, weil sie von dem Vorhandensein einer Untergrundbewegung in Litauen zeugt. Doch meine ich, daß sie mit Hilfe des Vatikans auch mit diesem Phänomen aufräumen werden. (Die Redaktion der „Chronik der Litauischen Katholischen Kirche" teilt die Ansicht von A. Terleckas nicht.) Ich hoffe aber, daß sich alles zum Guten wendet, auch wenn Hauptmann Markevičius von der Geheimdienstabteilung Litauen den Zeiten Stalins nachtrauert und bedauert, daß er mich und „meinesgleichen" heutzutage nicht mehr ohne Untersuchung und Gerichtsurteil als „Agitator zu den weißen Bären hinter dem Polargürtel" verbannen kann. Trotzdem werden diese Zeiten nicht wiederkehren. Ich ersuche Sie, das KGB in Litauen anzuweisen, mich in Ruhe zu lassen.

Hochachtungsvoll Anantas Terleckas

Vilnius, am 23. November 1975

Wer ist nach T amonis an der Reihe?

Wegen antisowjetischer Mauerparolen an der Kathedrale in Vilnius wurde 1973 eine Reihe von Chormitgliedern des Staatlichen Opern- und Ballett-Theaters entlassen. Im Dezember 1974 setzte im Theater eine große „Kader-Säuberungsaktion" ein, und viele wurden wegen politischer „Unzuverlässig-keit" entlassen. Der als Feuerwehrmann arbeitende frühere Politgefangene Anantas Terleckas kam einer Entlassung dadurch zuvor, daß er eine Beschwerde an die Städtische Staatsanwaltschaft richtete. Ein Jahr später brach eine neue „Säuberungsepidemie" aus. Eines der ersten Opfer war der stellvertretende Theaterdirektor Alg. Jasilionis, dem man die Einstellung „nationalistischer Elemente" zur Last legte. Er wurde gezwungen, den Theaterdienst „freiwillig" zu quittieren. Seinem Beispiel folgten über ein Dutzend Mitarbeiter der Ingenieur- und Dienstleistungsabteilung. Am 8. Dezember 1975 wurde auch A. Terleckas seines Amtes enthoben, weil er am 9. November seinen Arbeitsplatz verlassen habe. An diesem Tag war Terleckas seinem Arbeitsplatz mit Genehmigung für eine Stunde ferngeblieben, in der er einem Freund half, einen Kranz für M. Tamonis zu tragen. Da Terleckas für die Genehmigung dieses Fernbleibens Zeugen hatte, änderte die Direktion den Entlassungsgrund: Terleckas sei einer Entfernung vom Arbeitsplatz am 25. November schuldig. An diesem Tag hatte Terleckas Frau S. Kovaliov zum Bahnhof gebracht, die nach Vilnius gekommen war, um ihrem beim KGB inhaftierten Mann Lebensmittel zu bringen. Der Theaterdirektor für Ordnungsfragen, Vaivada, der Vorsitzende des örtlichen Gewerkschaftskomitees, Vasiliaukas, der Kommandeur der Feuerwache, Sinaitis, legten einige gefälschte „Unterlagen" vor und erzählten dem Gericht lauter Unwahrheiten. Wie „schwerwiegend" die Argumente der Direktion zur Dienstentlassung von A. Terleckas waren, ergibt sich aus nachstehendem Dialog des Feuerwehrmannes mit dem Leiter der Parteiorganisation des Unternehmens (Partorg), Jonas Stasiūnas, Volkskünstler der UdSSR:

„Gut, daß man Sie nur entlassen hat." „So, und was hätte man noch tun können?" „Sie waren doch am Bahnhof zum Empfang Sacharovs!" „Stimmt, doch bereits nach meiner Entlassung. Trotzdem sehe ich darin nichts Böses. Ich liebe Sacharov und seine Freunde, und deshalb bin ich hingegangen. Sie treffen sich mit Ihren Freunden, ich mit meinen ..." „Sie sollten lieber Ihre Kinder zu Sowjetmenschen erziehen." „Wie soll ich das verstehen? Als Angsthasen? Feiglinge gibt es heutzutage in Litauen schon genug." „Sie selbst aber sind mutiger?"

„Wirklich wahr. Um meinen Mut dürfen Sie mich beneiden! Genosse Chef, erklären Sie doch vor Gericht, daß der Genosse Terleckas zum Empfang Sacharovs auf dem Bahnhof war. Ich wette, daß kein Gericht die Entlassung rückgängig macht..."

Nach der dritten Sitzung am 15. Januar ordnete das Gericht aber dennoch die Rückkehr des Feuerwehrmannes Terleckas an seinen Arbeitsplatz an. Die Fälschungen waren zu offensichtlich, und das Gericht war gezwungen, ein dem Geheimdienst und der Theaterdirektion gleichermaßen unangenehmes Urteil zu fällen.

Als er am 16. Januar wieder zur Arbeit erschien, vermied es Terleckas, seinen Sieg in irgendeiner Weise zu demonstrieren und hielt sich betont zurück. Doch Vaivada verhängte erneut ein Hausverbot mit der Begründung, er habe das Gerichtsurteil noch nicht erhalten und im übrigen gehe die gesamte Theaterverwaltung für eine Woche in Urlaub. In den Räumlichkeiten tage nämlich der Parteikongreß.

Der Konflikt mit der Theaterdirektion — jedermann weiß, daß der Geheimdienst dahintersteckt — machte den unbekannten Feuerwehrmann berühmt. Kaum erschien er wieder zum Dienst, da forderte ihn das inzwischen „gesäuberte" Kollektiv auf, von Sacharov und der Verhandlung gegen Kovaliov zu erzählen ...

Der Geheimdienst wiederum muß sich wieder etwas einfallen lassen, um den „Agitator" zum Schweigen zu bringen. So überschneiden und kreuzen sich die Interessen des kleinen Feuerwehrmannes mit denen der allmächtigen Geheimpolizei. Wie das wohl enden wird?

Der Geheimdienstoberst Baltin erklärte auf dem Bahnhof dem dort angehaltenen V. Petkus: „Sevruk und Tamonis waren schon in der Vasarosstraße 5 (psychiatrische Klinik), der nächste ist A. Terleckas und dann Sie selbst." Major Kalakauskas schließlich drohte A. Terleckas in höflicherer Form, ihn erwarte das Schicksal eines Tamonis. Wird der Geheimdienst es wagen, A. Terleckas zum zweiten Mal ins Irrenhaus zu bringen? Die Zukunft wird es zeigen.